Studie stellt Annahmen zu Festkörperbatterien infrage

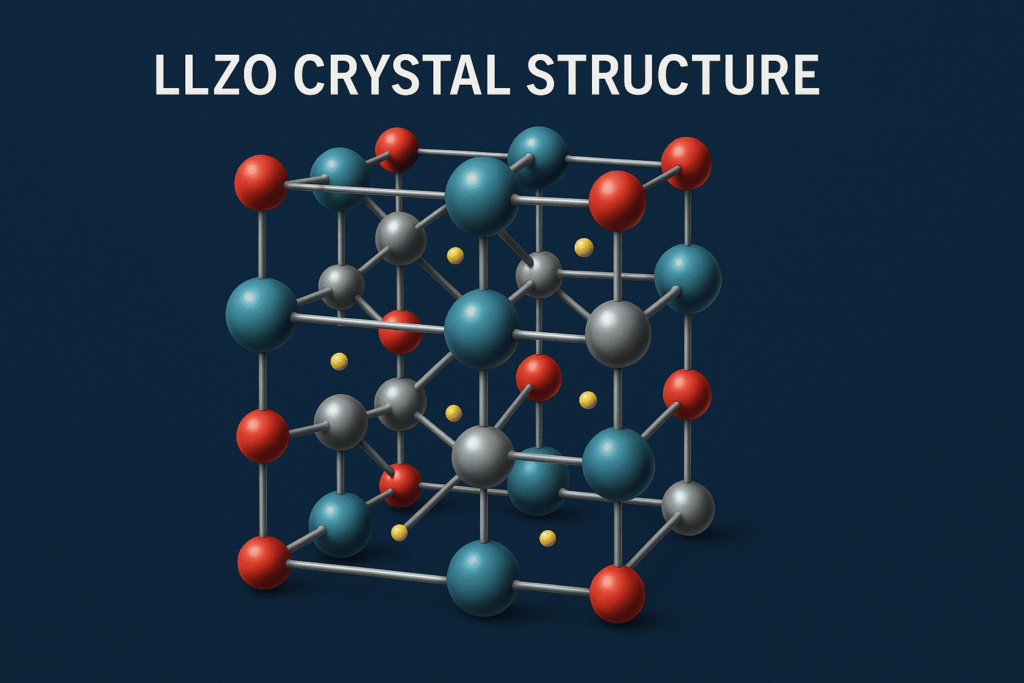

Ein bahnbrechendes Forschungsergebnis stellt die Erwartungen an Festkörper-Lithium-Metall-Batterien (ASSLMB) infrage. Eine neue Studie zur Nutzung von Lithium-Lanthan-Zirkonium-Oxid (LLZO) in Festkörperbatterien zeigt, dass die damit verbundenen Energiegewinne nur minimal sind – und das trotz der hohen Produktionskosten und der technischen Herausforderungen. Forscher schlagen vor, hybride Elektrolytlösungen wie LLZO-Polymer-Komposite als praktikablere Alternative zu nutzen, um die Flexibilität und die Herstellbarkeit zu verbessern.

Festkörperbatterien mit LLZO: Ein zweischneidiges Schwert

Festkörper-Lithium-Metall-Batterien gelten als potenzielle Zukunftstechnologie, die eine höhere Sicherheit und Energieeffizienz bieten soll. LLZO, ein Material, das häufig als Festkörperelektrolyt verwendet wird, ist für seine Stabilität und die Fähigkeit bekannt, Lithium-Ionen effektiv zu leiten. Doch eine detaillierte Analyse des Materials und seiner Anwendung in praktischen Batteriezellen zeigt, dass die erhofften Energiegewinne in der Realität kaum signifikant sind.

Die neue Studie, die kürzlich in Energy Storage Materials veröffentlicht wurde, weist darauf hin, dass die energetischen Vorteile von LLZO-basierten Festkörperbatterien im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien eher gering ausfallen. Selbst unter idealen Bedingungen erreicht die gravimetrische Energiedichte von LLZO-basierten Festkörperbatterien lediglich 272 Wh/kg – was nur einen minimalen Anstieg im Vergleich zu den 250 bis 270 Wh/kg der aktuellen Lithium-Ionen-Batterien bedeutet. Diese Erkenntnisse stellen die viel gepriesene Leistungssteigerung in Frage, die oft mit dieser Technologie in Verbindung gebracht wird.

Eric Jianfeng Cheng, der Hauptautor der Studie und Forscher an der WPI-AIMR der Tohoku Universität, erklärt: „Die Festkörper-Lithium-Metall-Batterien wurden lange als die Zukunft der Energiespeicherung angesehen, doch unsere Ergebnisse zeigen, dass LLZO-basierte Designs die erhoffte Steigerung der Energiedichte nicht liefern können. Auch in idealen Szenarien sind die Verbesserungen bescheiden, und die Produktionskosten sowie technischen Herausforderungen bleiben erheblich.“

LLZO und seine Auswirkungen auf die Batterieleistung

Obwohl LLZO als hervorragendes Material für die Festkörpertechnologie angesehen wird, ergibt eine detaillierte Modellierung von praktischen LLZO-basierten Zellen, dass die tatsächlichen Vorteile für die Energiedichte begrenzt sind. Sogar bei Verwendung eines ultradünnen 25-Mikrometer-LLZO-Keramiktrenners und einer hochkapazitiven Kathode zeigt die Studie, dass die Batterieleistung nur minimal besser ist als bei den besten aktuellen Lithium-Ionen-Batterien.

Ein zentrales Problem, das in der Studie hervorgehoben wird, ist die Dichte von LLZO, die das Gesamtgewicht der Zelle erhöht und somit die erwarteten Energiegewinne reduziert. Obwohl die volumetrische Energiedichte mit etwa 823 Wh/L ansprechend erscheint, wird die Praktikabilität durch das zusätzliche Gewicht und die hohen Kosten von LLZO eingeschränkt. Weitere Herausforderungen entstehen durch die Sprödigkeit des Materials, die Schwierigkeiten bei der Herstellung fehlerfreier dünner Schichten sowie Probleme mit Lithiumdendriten und Hohlräumen an der Grenzfläche, die die großtechnische Umsetzung weiter erschweren.

„LLZO ist aus stabilitätstechnischer Sicht ein exzellentes Material, doch seine mechanischen Einschränkungen und das hohe Gewicht stellen ernsthafte Hürden für die Kommerzialisierung dar“, erklärt Cheng.

Hybride Elektrolytlösungen: Der vielversprechendere Ansatz

Als Reaktion auf diese Herausforderungen richten sich die Forschungen nun auf hybride Ansätze, bei denen LLZO mit anderen Materialien kombiniert wird. Ein vielversprechender Ansatz besteht darin, LLZO mit Polymermaterialien zu einem kompositen Elektrolyt zu verbinden. Diese hybride Lösung kombiniert die hohe ionische Leitfähigkeit von LLZO mit der Flexibilität und besseren Herstellbarkeit von Polymeren.

Ein weiterer Ansatz ist der Einsatz von quasi-festkörpermäßigen LLZO-Elektrolyten, bei denen eine kleine Menge Flüssigelektrolyt hinzugefügt wird, um den Ionentransport und die strukturelle Integrität zu verbessern. Diese hybriden Designs haben bereits in Tests eine verbesserte Langzeitstabilität gezeigt.

„Anstatt uns ausschließlich auf eine vollkeramische Festkörperbatterie zu konzentrieren, sollten wir unsere Herangehensweise überdenken“, sagt Cheng. „Indem wir LLZO mit Polymer- oder Gel-basierten Elektrolyten kombinieren, können wir die Herstellbarkeit verbessern, das Gewicht reduzieren und dennoch eine hohe Leistung beibehalten.“

Fazit und Ausblick

Obwohl Festkörper-Lithium-Metall-Batterien das Potenzial bieten, die Energiespeicherung zu revolutionieren, zeigen die neuesten Studien, dass die Technologie in ihrer aktuellen Form noch viele Hürden überwinden muss, insbesondere in Bezug auf die Energiedichte und die Produktionskosten. Der Fokus sollte daher stärker auf hybriden Lösungen liegen, die die Vorteile von LLZO mit denen von Polymermaterialien kombinieren.

Mit fortschreitender Forschung und Entwicklung könnten solche hybriden Batterien in Zukunft jedoch eine bedeutende Rolle in der Energiespeicherung spielen und somit den Übergang zu einer nachhaltigeren und sichereren Energiezukunft vorantreiben.

Quelle:

Li-stuffed garnet solid electrolytes: Current status, challenges, and perspectives for practical Li-metal batteries von Eric Jianfeng Cheng et al., 20. Dezember 2024, Energy Storage Materials.